どうも!Karuta Club部長の川瀬です。

今回は、「競技かるたをやりたいけど、何をすればいいか分からない」という方向けの記事です。

「競技かるたとは?」という方が、競技かるたの基本ルールを知って、一通り試合のやり方をマスターすることができます。

この記事さえ読めば、競技かるたの基本はばっちりです。

また、最後には段位取得(初段レベル)までのステップアップのやり方もまとめています。

もちろん、5ステップの途中でも十分に競技かるたで遊べますので、楽しみながらマスターしてみてください。

一緒に競技かるたを楽しもう!

競技かるたを始めようと思った方に

- 競技かるたの基本ルールを知ることができるようになります

- 競技かるたの基本をすべておさえられます

- 最後に、段位取得(初段レベル)までのステップアップ方法を伝授します

今すぐ競技かるたを始める

いますぐ競技かるたやりたい!

あいちゃんのために、今すぐにでも試合を始められる動画を作ってみました。

細かいところはかなり省略しているのですが、まずはこの動画を見て実際に競技かるたをやってみて、疑問に感じたところをあとで以下でご紹介する5ステップの内容でチェックする進め方もオススメです。

【5ステップ】競技かるたのルール・試合のやり方を完全マスター

はじめに、競技かるたのルールはかなり複雑です。

そのため、一度にすべてのルールを説明しても覚えることが多すぎて、疲れてしまうでしょう。

そこでこの記事では、できるだけ少ないルールで実際に競技かるたを始めて、少しずつルールを増やしてマスターできるよう5ステップにわけています。

- どんな競技か知る(競技かるたとは?)

- ”決まり字”を知る

- 実際に試合をしてみる(最低限の基本ルール)

- 札を払う(取りのルール)

- 札の場所を覚える(暗記のルール)

なお、この5ステップの中には、ルールではないけれど身につけておいた方がよい内容もまとめています。

そのため、この5ステップが完了すると、基本ルール・試合のやり方に加えて、初心者が競技かるたが上手くなるためにまずやるべき内容もマスターできます。

あとは練習を積み重ねるだけでも段位取得が可能な状態になれるわけです。

❶ どんな競技か知る(競技かるたとは?)

「競技かるた」とは、小倉百人一首の札を使った老若男女が楽しめる1vs1で行う頭脳スポーツです。

読み手(読手)が読み上げた百人一首の歌を聞いて、その歌が書いてある取り札を相手より速く取ることを競います。

「いろはがるた」なら「いぬも歩けば棒にあたる♪」って言われたら「い」って書いてある取り札を取るよね!

競技かるたも「いろはがるた」と同じなんだね!

そのとおりです。競技かるたも基本的には「いろはがるた」などの一般的なかるたと同じなのですが、面白く・奥深い競技(スポーツ)にするためにルールがいろいろと整備されています。

細かいルールはおいおい説明していきますが、競技かるたの最も大きな特徴であり、普通と違うところがあります。

それは、歌の最初の部分(冒頭)は取り札に書いていないところです。

え、それじゃ歌が読まれても取れないじゃん!

そうなんです。

しかし、競技かるたで使う百人一首の歌は100首しかありませんので、その歌をすべて覚えていれば、たとえ取り札に書いてある部分が読まれていなくても、札を取ることができます。

そして、競技かるたでは歌をすべて覚えていることを大前提として、どれだけ速く取り札を取れるかを勝負する競技なのです。

100首すべての歌を覚えないといけないんだね…

100首すべての歌を覚えるのは大変ですよね。

でも安心してください!

競技かるたには、歌を少しでも楽に覚える方法と歌を覚えずに楽しむ方法、の2つが用意されています。

そして、どちらを選んだ場合も「決まり字」というものが非常に大事になってきます。

決まり字…?

「決まり字」については、次のステップ「決まり字を知る」でご紹介しますね。

❷ 決まり字を知る

決まり字とは?

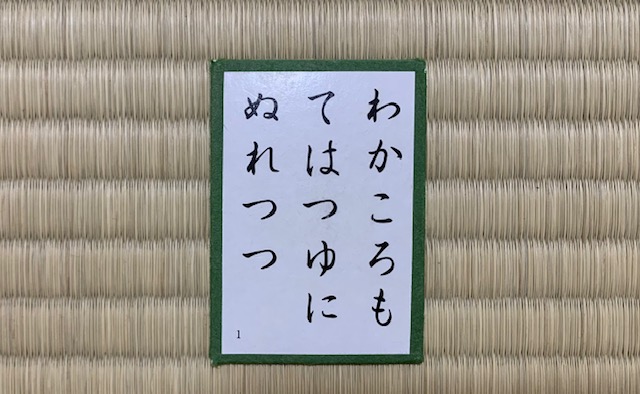

決まり字とは、「ここまで聞けば、取るべき札が確定できる」という百人一首の歌の先頭の数文字のことです。

決まり字には、最初の1文字目だけ聞けば「その札だ!」確定するものから、最大6文字目まで聞かなければ確定しないものまで存在します。

どういうこと…?

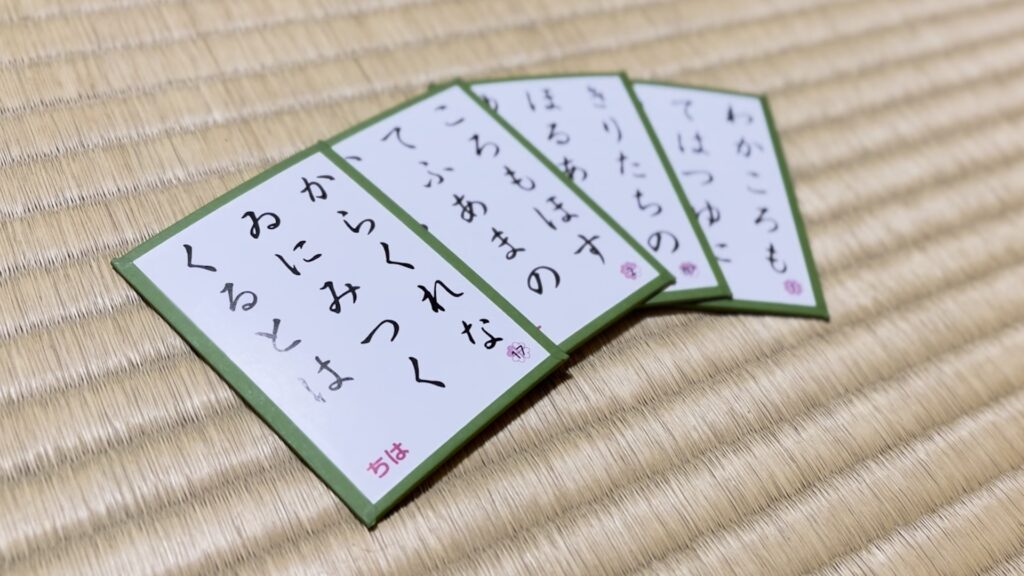

例えば、「ち」から始まる百人一首の歌は3枚あるので、「ち」まで聞いただけでは、3枚のうちどの札かわかりません。

しかし、「ちは」で始まる歌は1枚しかないので、「は」の音が聞こえた瞬間に取り札を取ることができます。

「ちは」まで聞けば、他の札と間違えないで取れるんだね!

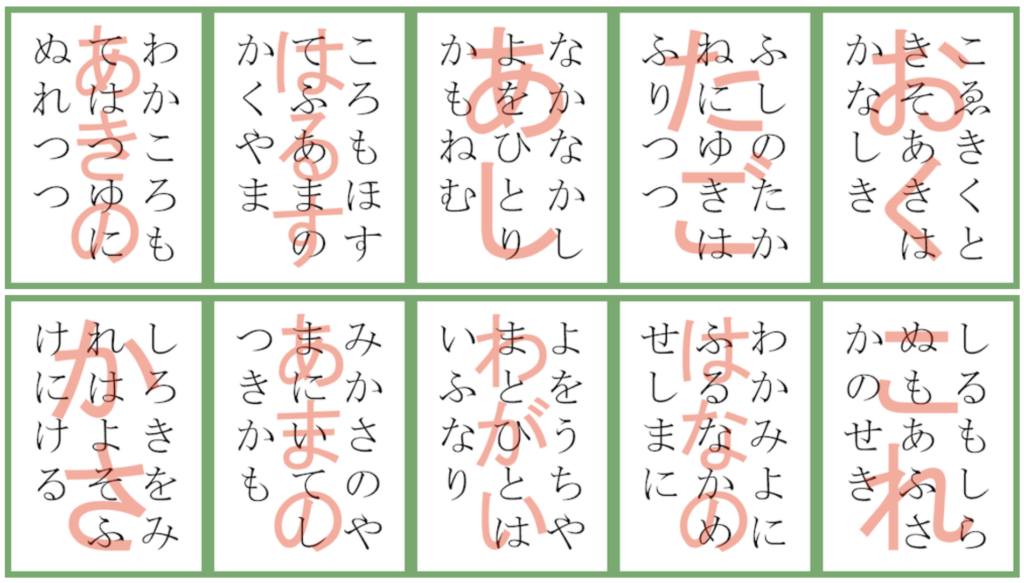

ちなみに、「ち」から始まる3枚の百人一首の歌は以下のとおりで、赤いマーカーの部分が決まり字です。

- 「ちはやぶる かみよもきかず たつたがわ/からくれなゐに みつくくるとは」

- 「ちぎりおきし させもがつゆを いのちにて/あはれことしの あきもいぬめり」

- 「ちぎりきな かたみにそでを しぼりつつ/すゑのまつやま なみこさしとは」

1文字目だけ聞けば取れる札を1字決まり、2文字目まで聞けば取れる札を2字決まり…と呼びます。

「ちはやぶる」の札は2文字目まで聞けば取れるから2字決まり?

その通り!同様に、「ちぎりおきし」「ちぎりきな」の札は4字決まりと呼ばれます。

百人一首を速く取るためには、決まり字を覚える方が重要なのです。

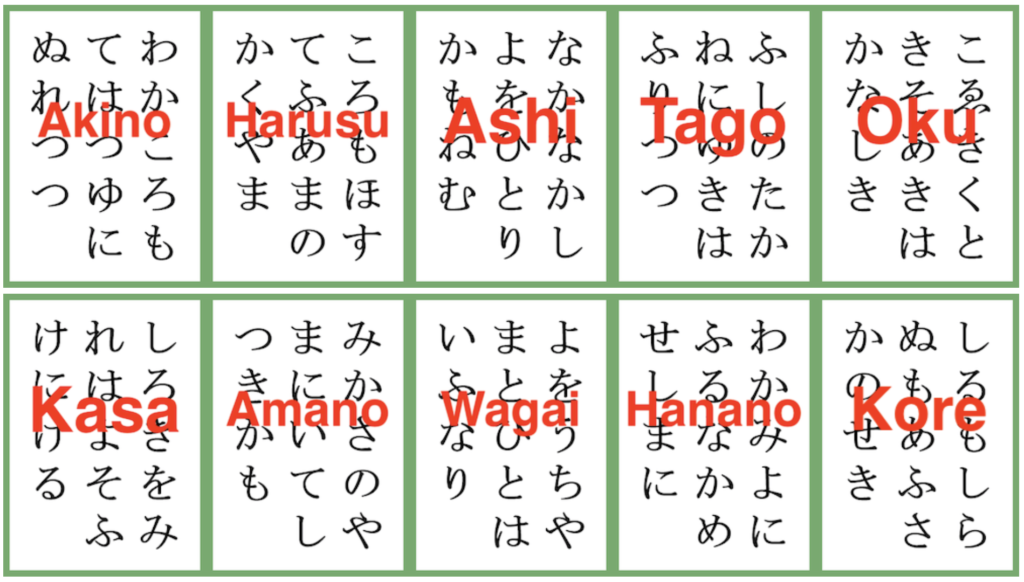

決まり字を覚える/決まり字百人一首で遊んでみる

じゃあ、この決まり字と取り札に書いてある文字を覚えればいいんだね!

そのとおりです。

取り札に書いてある文字を見て、その歌の決まり字がわかるようになれば、競技かるたの試合ができるようになります。

ぜんぜん覚えられる気がしないよ…

そうですよね。歌をすべて覚えなくてよくても、大変なものは大変ですよね。

実はB男くんのような初心者さんのために、決まり字も書いてある特別な取り札「決まり字百人一首」というものがあります。

じゃあ覚えなくていいじゃん!

そのとおりで、決まり字を覚えなくても競技かるたで遊ぶことはできます。

ただし、競技かるたを本格的にやるとすでに決めている場合は少し遠回りかもしれません。

2022年12月時点では、決まり字百人一首で試合をする初心者教室やかるた会はほとんどなく、あったとしても少し体験した後すぐに、決まり字を覚えるように言われることが多いです。

また、決まり字を覚えていないと、そもそも練習に参加できない教室・会もあります。

決まり字百人一首はあくまでお試し用なんだね

そうですね。

ただ、決まり字をなかなか覚えられないばっかりに、競技かるたの楽しさを体感できない状況はとても残念ですので、Karuta Clubとしては、まずは決まり字百人一首で思いっきり遊ぶことをオススメしています。

決まり字を覚えるのは、大会に出てみたい!と思った段階でも遅くないでしょう。

とりあえず、決まり字百人一首で遊んでみようかな

私は競技かるたのクイーンになりたいから、もう決まり字を覚える!

以下の方には、決まり字百人一首で遊んでみるのをオススメしています。

- とりあえずお試ししたい

- 友達や家族と遊びたい

- 決まり字を覚えるのに挫折しそう

こちらの場合、「決まり字百人一首」を入手すれば、すぐにでも遊ぶことができます。

入手方法には、A. 買う、B. 無料ダウンロードする、の2種類があります。

自分にあった方を選んで、入手してみてください。

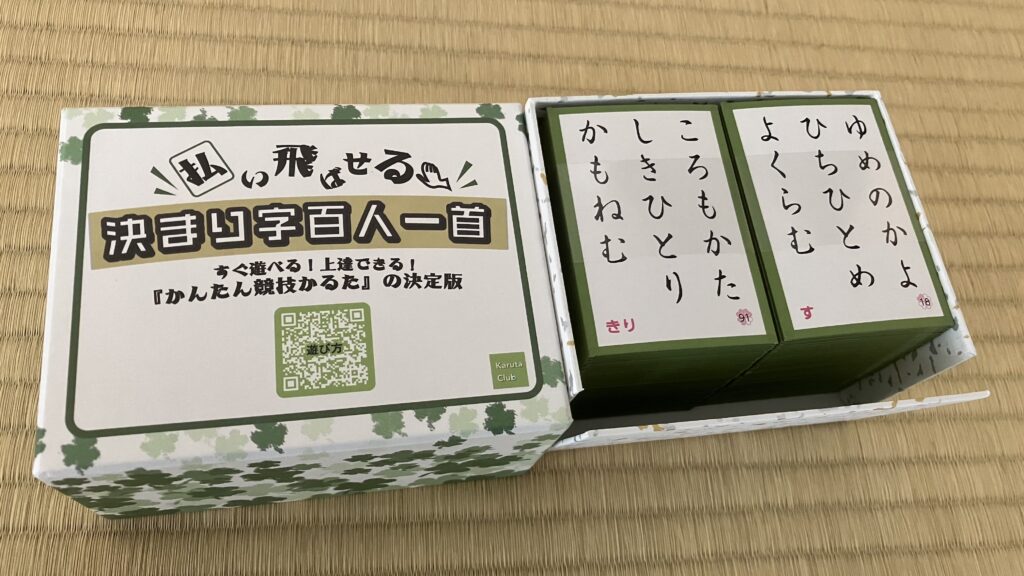

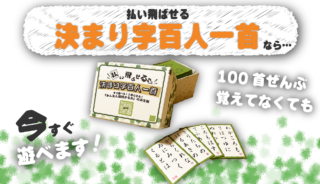

おすすめは、払い飛ばせる!『決まり字百人一首』です。

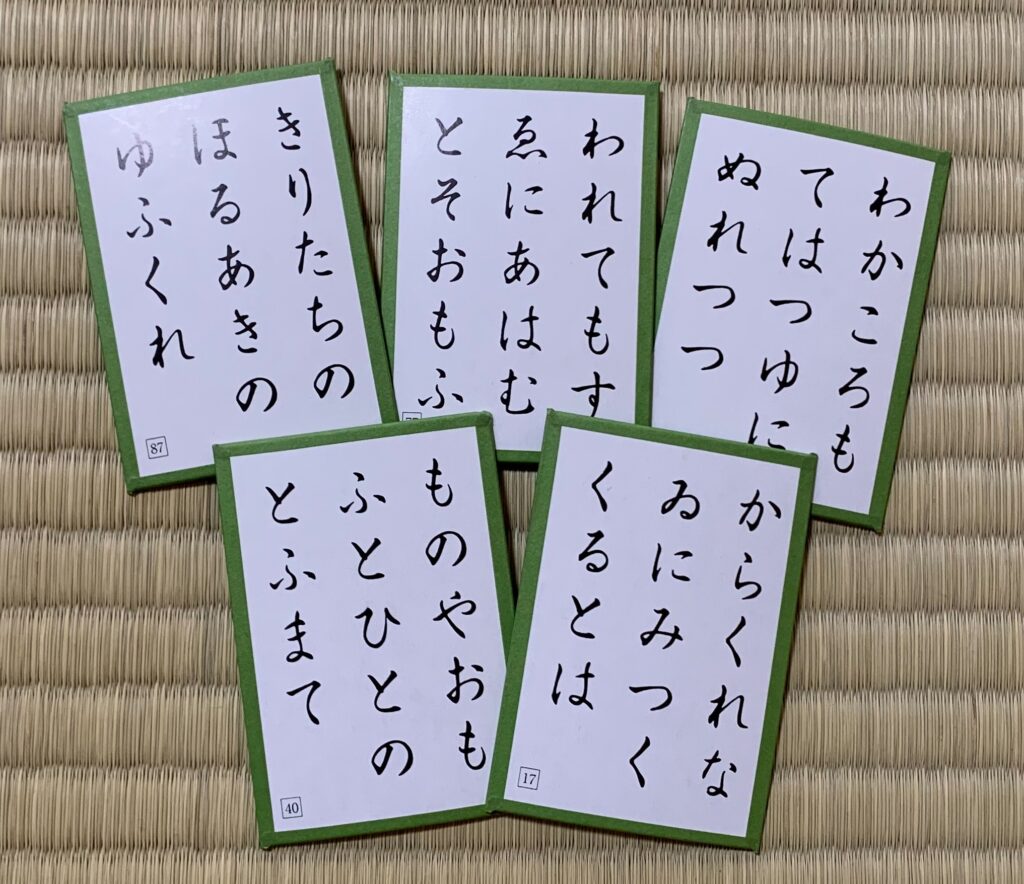

「競技かるたを気軽に楽しんでほしい!」その一心でKaruta Clubが制作したものです。

競技かるたの大会で実際に使われる百人一首の角に、決まり字を赤くプリントしています。

決まり字百人一首|払い飛ばせる!かんたん競技かるたの決定版

決まり字百人一首|払い飛ばせる!かんたん競技かるたの決定版

ちなみに、大石天狗堂さんでも決まり字百人一首を販売しています。

しかし、こちらの商品は、Karuta Club公式の取り札と比べると薄っぺらく、札をうまく払い飛ばすことができません。

札を払い飛ばすのは競技かるたの醍醐味ですので、払い飛ばせる!『決まり字百人一首』の購入をおすすめします。

Karuta Clubでは、競技かるたを今すぐ始めたい方に向けて、印刷用の「決まり字百人一首」を無料配布しています。

こちらからダウンロード・印刷して、遊んでみてください。

注意小さなお子さまは保護者の方と一緒に気をつけて作業をしてください。

さっそく、勝負だ!

以下の方には、決まり字を覚えるのをオススメしています。

- 部活やかるた会に入ると決めている

- 大会に出てみたい

- 強くなって段位が欲しい

決まり字を覚える方は、100枚の取り札を見てそれぞれの決まり字が言えるようになりましょう。

もちろん、歌をすべて暗唱してもよいのですが、取り札に書いてある文字の特徴を使って語呂合わせやイメージで覚える方が多いです。

以下のまとめ記事に100枚の様々な覚え方がまとまっていますので参考にしてみてください。

覚え方のイメージは動画にもしていますので、楽しみながら1枚ずつ覚えていきましょう。

一緒にがんばって覚えようね!

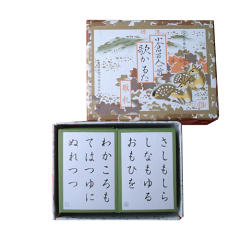

百人一首が家にない方は、この段階で百人一首を買っておきましょう。

百人一首がないのに決まり字を覚えるのは難しいためです。

そして、どうせ買うのであれば、大石天狗堂さんの「標準百人一首 取札」を買いましょう!

競技かるたの大会で使用が認められている唯一の札で、練習で絶対に必要になります。

通常の百人一首の取り札は薄っぺらい紙でできているので、競技かるたのように激しく札を取るとすぐに折れてしまいますし、うまく払って取ることができません。

百人一首が家にある方は、「標準百人一首 取札」をこの段階で購入する必要はありません。

欲しくなったタイミングで購入すれば問題ないでしょう。

ちなみに、この「標準百人一首 取札」は、読札とセットの商品もあります。

ただ、アプリを使って歌を読んでもらうことができますので、読札は必須ではありません。

❸ 実際に試合をしてみる(最低限の基本ルール)

決まり字について知ったところで、さっそく競技かるたで遊んでみましょう!

まずは最低限の試合のやり方・ルールをお伝えしますね。

1から順番にやっていくと、競技かるたの準備から試合終了まで一通りできるようになっています。

1. 100枚の札を裏返して混ぜ、自分と対戦相手に25枚ずつ札をとりわける

競技かるたは自分と相手の2人で対戦します。

すべての札を裏返して混ぜたら、自分と対戦相手に25枚ずつとりわけます。

50枚あまりますがその札は使いませんので片付けてしまって構いません。

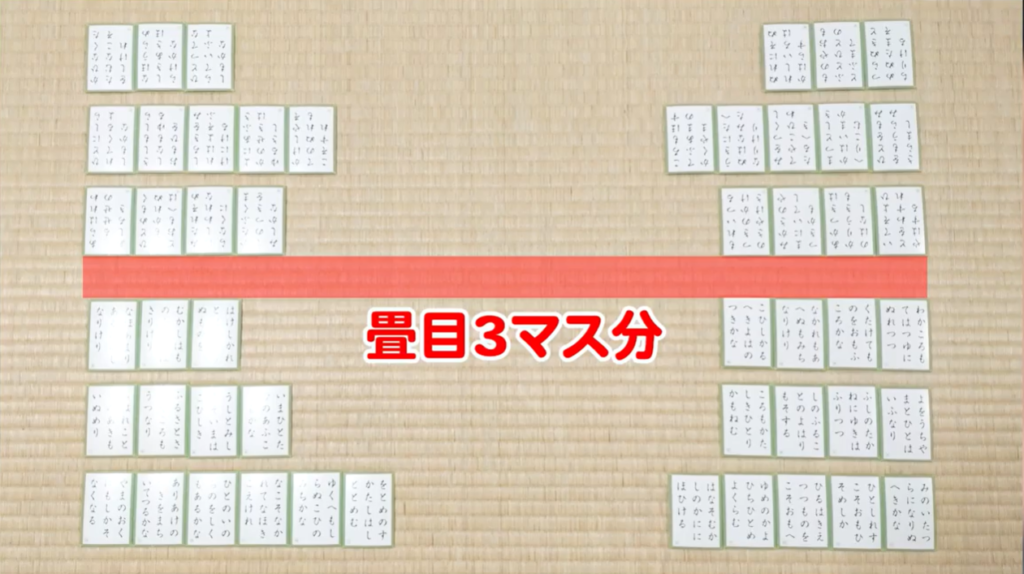

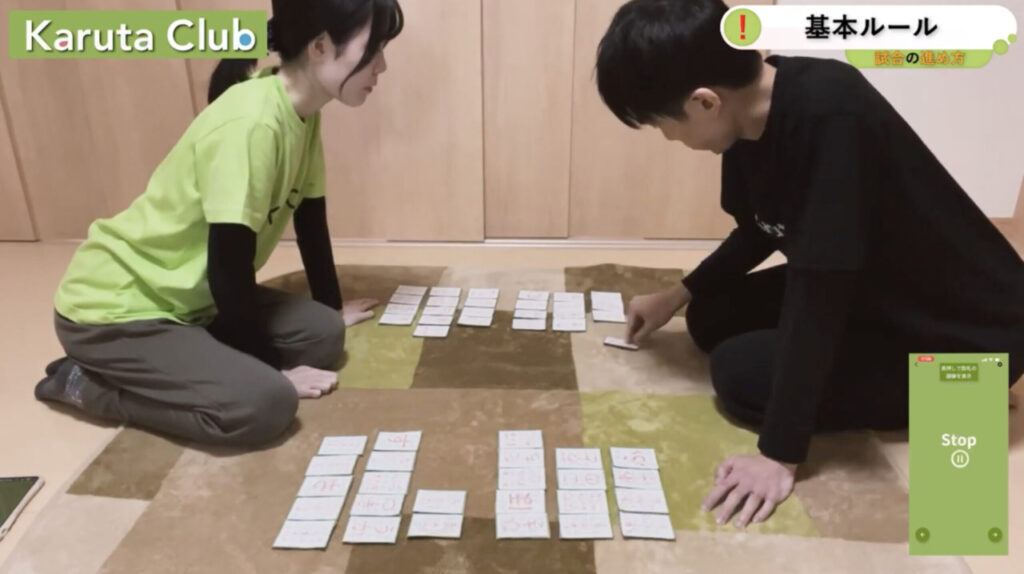

2. お互いにとりわけた25枚の札を3段にわけて並べる

自分の陣地(自陣)と相手の陣地(相手陣、敵陣という場合もあります)にわけて札を並べます。

とりわけた25枚の札をお互いに自分の方に向けて3段に並べます。

この時のポイントは、以下の3つです。

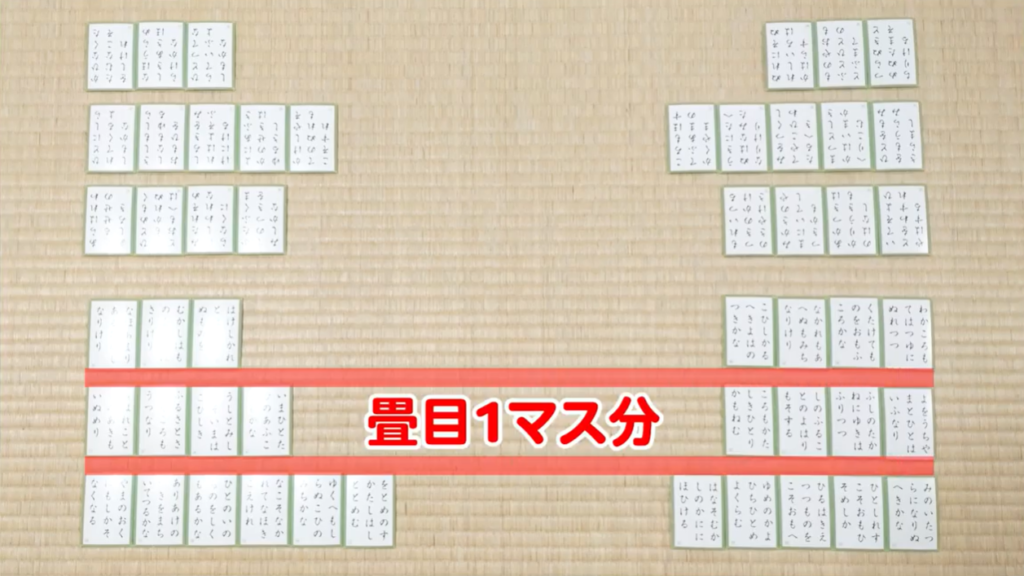

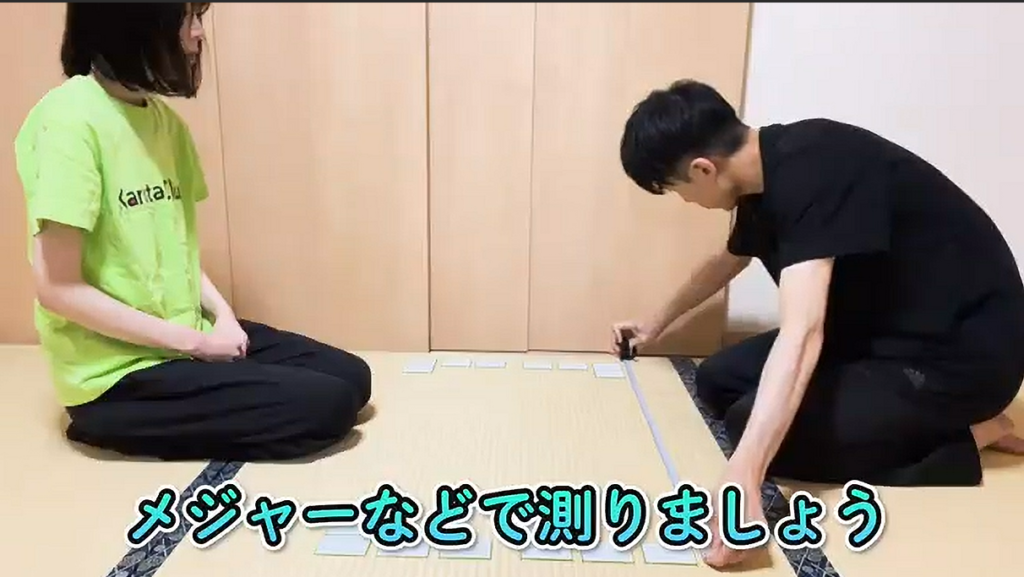

- 相手の陣と自分の陣の間は畳目3マス分(≒ 約3㎝ ≒ 指3本分)

- 自陣の中の3段の間は、畳目1マス分(≒ 約1㎝ ≒ 指1本分)

- 横幅は87cm(≒札16.75枚)

💡それぞれの陣は横幅87㎝、縦幅は上段の札の一番上から下段の札の一番下までの範囲です。

ちなみに、それぞれの陣を区切る目に見えない線を「競技線」といいます。

なんで、真ん中には札を置いてないの?

札の置き方のルール自体は、上で説明した内容ですべてです。

そのため、ルール上は3段の中であれば好きな場所に札を置くことができます。

じゃあ、真ん中に置いたり、札と札の間に隙間を作ってもいいんだね!

そのとおりです。しかし、ほとんどの競技かるたの選手は、左右に札をわけてそろえて並べます。

理由は、後で説明する「札を払う」がやりやすいためです。

ルールを守ればどんな置き方をしても構いませんが、とりあえずマネして左右にわけてそろえて並べることをオススメします。

ちなみに、自陣の左側の一番下の段を自陣左下段、相手陣の(相手にとって)右側の真ん中の段を相手陣右中段、自陣の左側の一番上の段を自陣左上段などと言います。

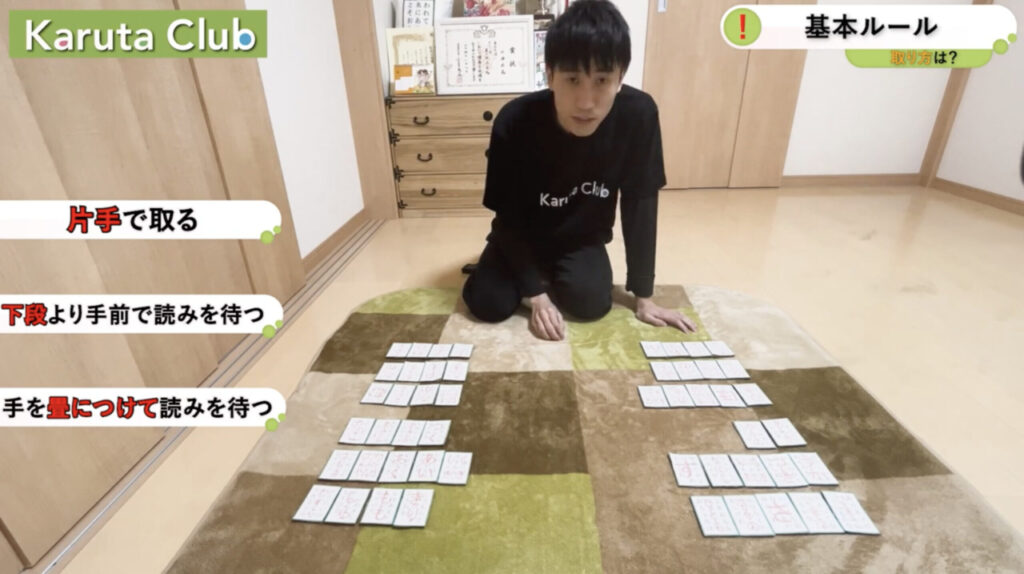

3. 札を取るときのルールをチェック🔍

競技かるたでは、札を取るときに守らなければならないルールがあります。

- 片手しか使ってはいけない(通常は利き手を使う)

- 歌(上の句)が読まれるまでは、自陣の手前に手をつけて待つ

4. 試合を開始!

ここまでで試合の準備は完了です。それでは、さっそく試合をしてみましょう。

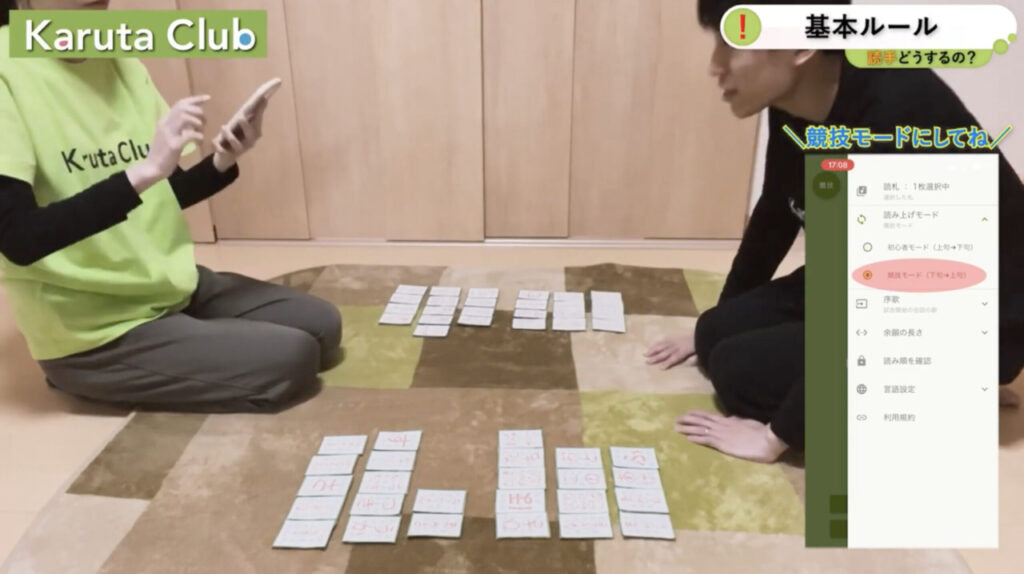

誰かに百人一首を読んでもらっても構いませんが、無料の読み上げアプリを使うことをオススメします。

こちらの記事にアプリのダウンロードリンクとアプリの使い方の説明がありますのでご確認ください。

アプリがあるなんて便利だね!

ちなみに、競技かるたではかな〜り独特な読み方をします。

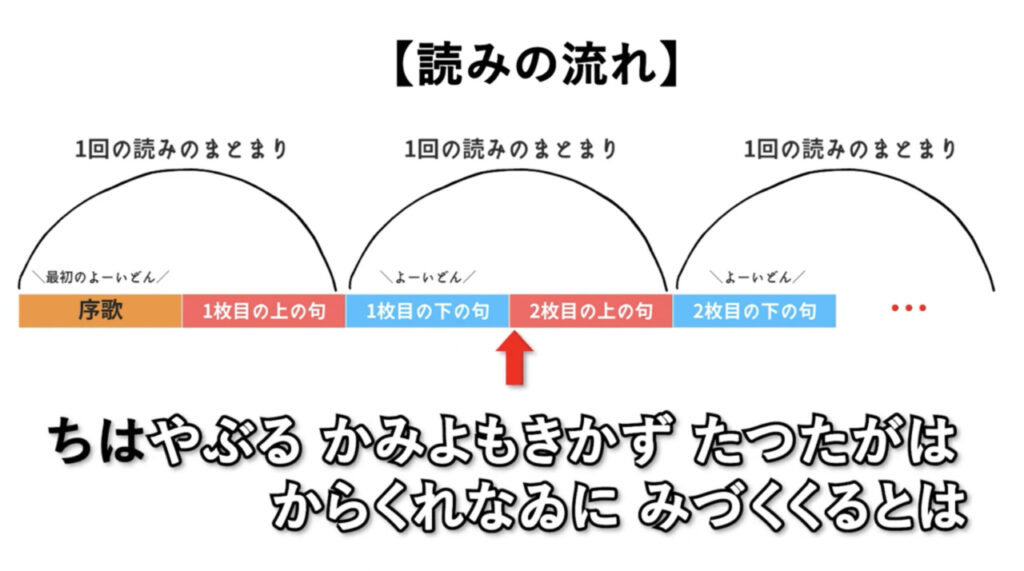

具体的には、前に読まれた札の下の句をよーいどんがわりにして、次の札の上の句を読みます。

文書で説明してもよくわからないと思いますので、動画をチェックしてみてください。

アプリでこの独特な競技かるたの読み方で再生する場合、初心者の方であっても「競技モード」を使ってください。

初心者モードは、上の句の次に下の句を読む一般的なかるたと同じ読み方となっています。

先ほど、取り札は半分の50枚しか使わないと説明しましたが、100枚すべて歌を読みあげます。

そのため、場にある札が読まれない場合もあります。

(この場にない札のことを 空札 と言います。)

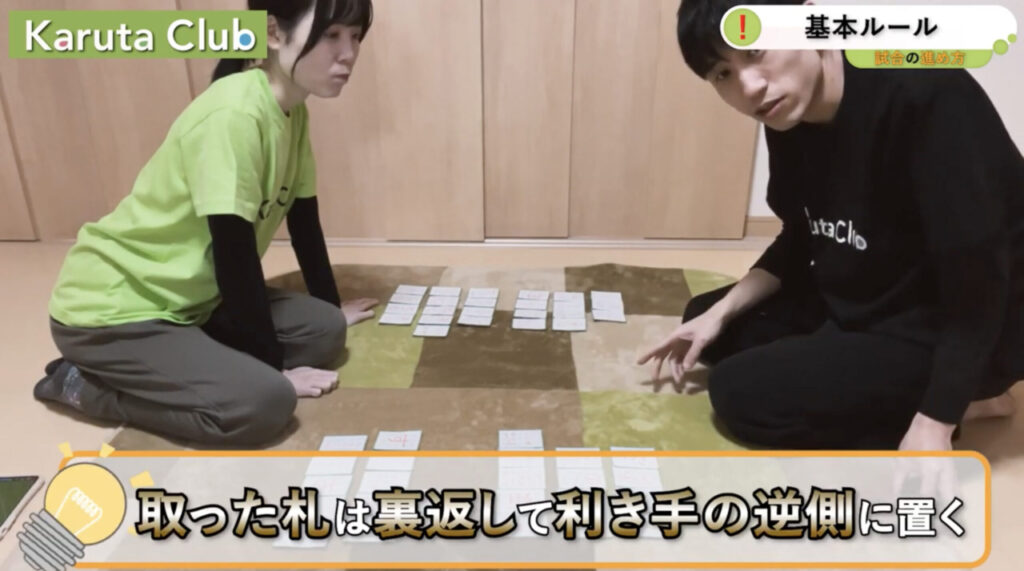

5. 札を取ったら

先に読まれた歌の取り札を触った方の取りです。(この読まれた歌の取り札のことを出札と言います)

実は「どっちが取ったか」については細かいルールがいくつもあるのですが、一旦、ここでは省略します。

そして、取った札は裏返しにして、取っている手(通常は利き手)と反対側に重ねて置きます。

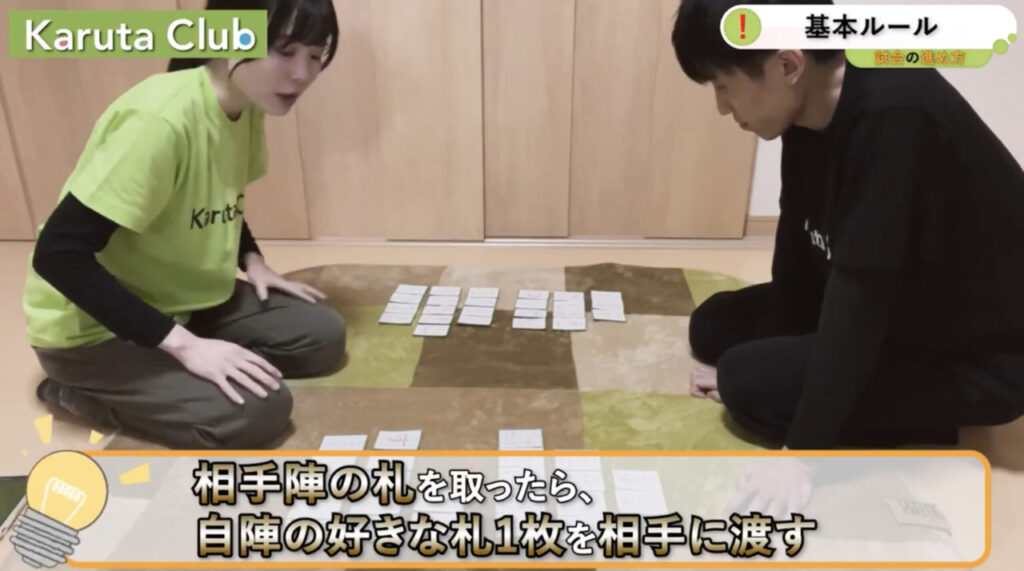

相手陣の札を取った場合は、自陣にある札を一枚相手にわたします(札を送ると言います)。

そして、相手は受け取ったら自分の陣地の好きな場所に置くことができます。

なんでわざわざ札を送るの?

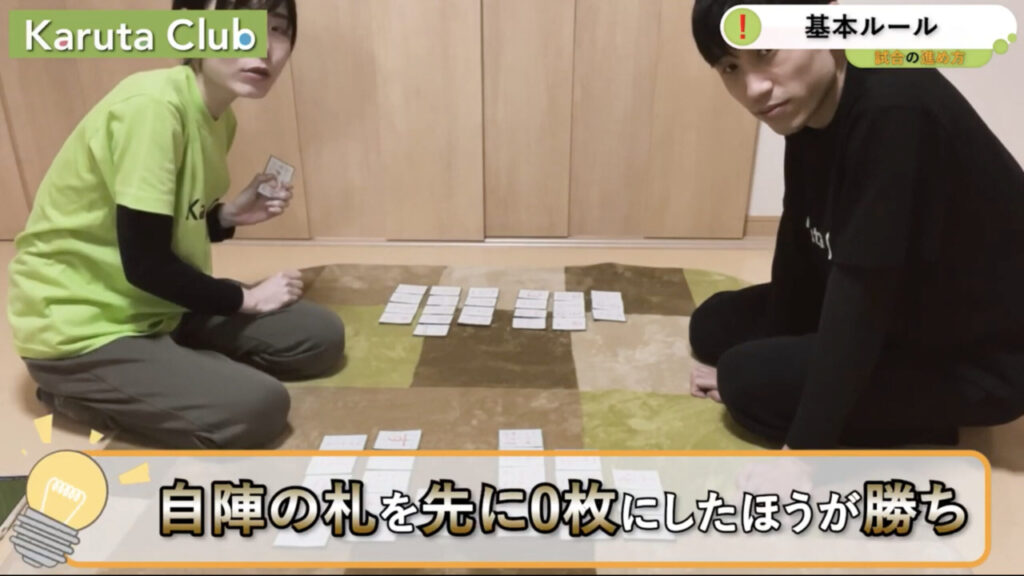

それは、競技かるたは札を取った枚数が多い方ではなく、自陣の札を先に0にした方が勝ちだからです。

手札が0になったら勝ちのUNOやババ抜きみたいだね!

6. 札を間違えてしまったら(お手つきをしたら)

間違えた札を取ってしまうことを「お手つき」といいます。

お手つきにも細かいルールがいくつもあるのですが、一旦、ここでは省略します。

相手がお手つきをした場合、相手陣の札を取ったときと同じように、1枚札を送ります。

7. 先に自陣の札が0になった人の勝ち!

どちらかの陣の札が0枚になった時点で試合終了です。

もちろん、0枚になった方の陣の人の勝ちです(図の場合は、右の人)。

このとき、札を取った枚数は勝敗にはまったく関係ありません。

競技かるた、楽しかったね!

もう一回やろうよ!

❹ 札を払う(取りのルール)

一通り競技かるたの試合ができるようになったら、札を払ってみましょう。

札を払う?

実際に札を払っているところをみてもらった方が早そうですね。まずはこちらをご覧ください。

おお〜速い!かっこいい!

【”取り”のルール】札に直接触らなくても取りになる

でも、なんで札を払うの?

札を払う理由は2つあります。

一つ目は、単純に「速く取れるから」です。

確かに、普通に札に触るよりも、スピードに乗れるから速く取れそうだね!

もうひとつは、競技かるたのルール上、札に直接触らなくても、別の札を押して読まれた札を陣地の外に完全に出せば、取りになるからです。(この札を陣地の外に出す取り方を札押しと言います。)

こちらの動画の赤い札が読まれた歌の取り札(出札)だとすると、赤い札にはまったく触っていませんが、陣地の外に札が出ているので、取りになるのです。

何だその新ルール!初耳だぞ!

先に説明しなかったのは謝ります。

このルールは札が払えるようになって初めて意味のあるルールですし、複雑になるので省略していました。

これって、読まれてない札に触っているからお手つきじゃないの?

いい質問ですね。

実は、読まれた歌の取り札(出札)と同じ陣地の札であれば、どれを触ってもお手つきにはならないのです。

お手つきになるのは、以下の2つの場合です。

出札(赤札)がない陣地の札を触った場合

場にない札(空札)が読まれたのに札に触った場合

複雑になってきたね…

ちょっとルールが複雑に感じるかもしれませんが、慣れてしまえば大丈夫です。

この「札を払う」のが競技かるたの一番の楽しさですので、ぜひマスターしてみてください。

札の払い方

札の払い方を教えてよ!

札を払うときには、まず「構え」が重要です。

「構え」というのは、歌が読まれるたときに思いっきり札を払うための準備のことで、よーいどんの「よーい」の部分です。

陸上におけるクラウチングスタート、水泳における飛び込みの準備みたいなイメージです。

前に読まれた歌の下の句の終わりかけに構えて、上の句が読まれた瞬間に勢いよく札を取りに行きます。

構えってどうやるの?

さまざまな構え方がありますが、まずは基本の構え方を身につけましょう。

まず、足の指を立てて正座をします。そのうえで、少し足を広げます。目安は肩幅程度です。

利き手は握り拳を作って、手元の競技線ギリギリの位置に置きます。

利き手と反対の手は、体を支えられる位置に置きましょう。

構えができたら、準備万端です。

まずはお手本の動画をマネして払ってみましょう。

好きなところを払ってOKですが、迷うようであれば、まずは敵陣の右下段(左利きの方は、敵陣の左下段)を払ってみましょう。

なぜなら、自分の手から一番遠い位置にあり、取るのが大変な場所だからです。遠い場所こそ、速く取れると有利です!

うーん、難しい!気をつけるポイントがあったら教えてください!

最初はお手本通りに払うのは難しいですよね。上手な払い手をするために、気をつけるべきポイントはこちらです。

- 腕は力まず、ムチのように使う

- 札に触れるのは指先で一瞬だけ

- 狙った札まで直線距離で手を動かす

今はこの3つのポイントを押さえて払えていれば大丈夫です♪

やっていればちょっとずつ上手になるので、気長に挑戦してみましょう。

❺ 札の場所を覚える(暗記のルール)

札が払えるようになったら、次は札の場所を覚えましょう。

実は競技かるたでは、読まれた札を探すことはしません。

基本的に、どの札がどこに置かれているかはお互いに覚えていることを前提としたうえで、どっちがより速く読まれた札を取れるかを勝負します。

札の場所を全部覚えるなんて無理だよ…

【暗記のルール】札を並べたあと15分間の暗記時間がある

そもそも、場所を覚える時間なんてあったけ?

そうでした、暗記時間の説明をしていませんでした。

実は、競技かるたの試合では、お互いに25枚の札を並べ終わった後、札の場所を覚えるための暗記時間が15分間あります。

その時間で並べた札の場所をすべて覚えるのです。

ちなみに、15分間のうち最後の2分間は素振り(札を触らずに払う練習)もすることができます。

時間があったとしても、すべて覚えるのは無理だよ…

最初はみんな無理だと思うのですが、やっているうちに段々とできるようになっていきます。

だまされたと思って挑戦し続けてみてください。

定位置

ちなみに、お互いに並べた25枚、合計50枚の札をすべて0から覚えるのは大変なので、ちょっと工夫をします。

工夫?

自分の陣地(自陣)は好きな場所に置けるので、「ちは」の札は右側の一番下の段(右下段)に置くなどと決めておきます。

すると、「ちは」の札が自陣にある場合は、必ず右下段にあるので0から覚えるより簡単に覚えられるようになるのです。

この、「◯◯」の札は自陣のここに置くと決めた場所のことを定位置といって、競技かるた選手のほとんどが定位置を作っています。

なるほど、そんなカラクリがあったのか!

ぼくも定位置を作ってみるよ!どうやって作ればいいのかな?

定位置は作り方に特にルールはありません。

自分の陣地(自陣)は好きな場所に置けるので、自分で「◯◯」はどこに置くと決めてさえいれば、なんでも構わないのです。

しかし、そんなことを言われても困るという方もいると思いますので、一緒に定位置を決める動画を作ってみました。ぜひ、参考にしてみてください。

100枚の札の仲間わけ(音別枚数の内訳)を覚える

もうひとつ、札を覚えるときに重要な要素があります。

それが、100枚の札の仲間わけです。

百人一首の札に仲間とかあるの?

すでに決まり字を覚え始めている方は、「う」から始まる札や「は」から始まる札など、同じ音から始まる札に出会ったかと思います。

「100枚の仲間わけ(音別枚数の内訳)」とは、

- 「う」から始まる札は2枚で、「うか」と「うら」

- 「は」から始まる札は4枚で、「はなさ」「はなの」「はるす」「はるの」

…といったように、「同じ音から始まる札の総数と、その札が何であるのか」です。

100枚の仲間わけが札の場所を覚えるのとどう関係するの?

実は「100枚の仲間わけ(音別枚数の内訳)」を覚えていれば、何も見ないで100枚の札を順番に思い出せるので、抜けモレなく場にある札をチェックできます。

そのため、効率的に札を覚えることができるのです。

くわしくは、こちらの記事にまとまっていますので、ぜひ、参考にしてみてください。

おめでとうございます!

これで、競技かるた初心者さんにお伝えすべきことはすべてです!

細かい話はいろいろとありますが、ここまでに書いたステップをしっかりとマスターすれば、一通り競技かるたの試合ができて、どんどんと上手になれるはずです。

ここに書いてある内容を復習しながら、マスターしてみるね!

段位取得に向けてステップアップ

最後に、この後のステップについてご紹介します。

これらの内容をしっかりと実践できれば、段位取得も夢ではありません。

練習して上手になる/強くなる

まず、競技かるたが上手になりたい/強くなりたい場合は、練習が欠かせません。

「❹札を払う」「❺札の場所を覚える」は、繰り返し練習することで上手になります。

ちなみに、一番の練習方法は競技かるたの試合を楽しむことであり、基本的には競技かるたで対戦すること自体が練習となります。

野球だとバッティング練習、キャッチボールといった練習が大半の時間を占めますが、競技かるたではそういう時間はあまりないのも魅力かもしれません。

もちろん、競技かるたにそういった練習方法がまったくないわけではないので、さまざまな練習方法を知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

そして、練習していてさらに強くなりたいと思った方は、以下の記事を参考にするとよいでしょう。

現在、競技かるたで一番強い選手といえる川瀬将義名人が、競技かるたで勝つための力をわかりやすく教えてくれます。

かるた会に入る

競技かるたの段位取得を目指すのであれば、家族や友達と遊んでいるだけでは不十分かもしれません。

自分よりも少し強い人と試合したり、そのような人達にアドバイスをもらうことも重要です。

学校の競技かるた部に所属している場合を除き、「かるた会」と呼ばれる競技かるたの練習をしている「クラブ」のような団体に所属することをオススメします。

大会の申し込みのサポートなどもしてくれますので、ぜひ、お近くの「かるた会」を探してみてください。

こちらの記事では、「かるた会」にどうすれば入会できるのか、近くの「かるた会」をどうやって探せばよいのかまとめています。

ちなみに、本記事の「❷ 決まり字を知る」の決まり字を覚えるまでをクリアすることが入会の条件になっていることが多い印象です。

もちろん、かるた会によって入会の条件は様々ですので、一度ご確認いただくことをオススメしています。

細かいルールとマナーを知って大会に出る

段位を取得するのであれば、細かいルールに加えてマナーを守れることを求められます。

マナーはルールとして明記されていないものの、守っていないと注意されることも多いです。

そのため、大会に出場する前には、ぜひ、知っておいていただきたいです。

以下の記事に、注意すべきマナーや細かいルールをまとめていますので、参考にしてみてください。

まとめ

この記事では、「競技かるたをやりたいけど、何をすればいいか分からない」という方に向けて、競技かるたの基本ルールと試合のやり方についてご紹介しました。

また、試合ができるようになってから、どのように競技かるたで上達すればよいのか、段位取得(初段レベル)までのステップ方法についてもまとめました。

この記事が少しでも「競技かるたをやってみよう」と思った方の参考になれば嬉しいです。

Karuta Clubでは、競技かるたの初心者さん向け、そして競技かるたが強くなりたい方向けの記事を読者のみなさんにたくさんお届けしています。

関心のある記事を探して楽しんでいただけると嬉しいです♪

初心者さんにオススメ